コラム

column

【肩こり解消】自宅でできるストレッチ5選・セルフケア10選【動画あり】

- 身体・姿勢・健康に関するコラム

- 2024.07.10

【肩こり解消】自宅でできるストレッチ5選・セルフケア10選【動画あり】

■著者:美宅玲子(ヨガ・ピラティス・美姿勢インストラクター)HP: https://mitakureiko.com

✓肩こりがあるけれど、整骨院や病院へ行くほどでもない

✓自分でできるストレッチがあればやりたい

✓日々の生活で、肩こりを予防できる方法があれば知りたい

私たちの身体は、本来の骨格をキープするように生活していれば、肩こりになることはありません。

しかし、長時間同じ姿勢で画面を見続けたり、猫背のまま過ごしたり、不自然な姿勢を繰り返すことで、肩こりになってしまいます。

整骨院や整体は、そうしてゆがんだ体を整えてくれますが、自分の身体がそれに慣れておらず『不自然』と認識してしまうため

『いつもの楽な姿勢』に戻ってしまいます。

肩こりで病院へ行く場合は、痛み止めや湿布薬など、症状を軽減するための療法をすることが多く、根本的な原因を取り除くのに至りません。

それならば、自分の身体の認識を正し、肩こりにならないように予防・解消する方法を取るのが一番、根本的な解決に近づきます。

今回は、肩こりにならない時の身体の感覚を取り戻すストレッチと、予防する姿勢や動き方をご紹介します。

目次

1 自宅でできる肩こりストレッチ5選

●肩関節ねじり4種類

両腕を肩の高さで左右に伸ばし、肘を直角に曲げます。

① 肘から先(前腕)を前に回転(内旋)します。

② 肘から先(前腕)を後ろに回転(外旋)します。

③ わきを締めて肘を直角に曲げます。肘から先(前腕)を外へ回転(外旋)します。

④両肘を曲げて手首を腰の後ろへ置きます。両肘を前に引き出し(内旋)ます。

●腕振りストレッチ

右手を左肩に乗せ、頭を右へ倒します。

① 左ひじを直角に曲げて、前後に振ります。

② 左ひじを伸ばして、腕を前後に振ります。

遠心力でさらに首肩がストレッチされます。

反対側でも同様に行います。

●耳肩離しストレッチ

右手を頭に、左手は腰の後ろへ置きます。手と頭の重みで左首肩のストレッチをします。

頭を斜め前に倒し、左斜め後ろ側のストレッチをします。

反対側でも同様に行います。もし痛すぎる場合は、手と頭で押し合う力を入れても良いでしょう。

●体側伸ばし

右脚を横へ伸ばして座り、左手を頭に置いて、手と頭の重みで上体を左へ倒すストレッチをします。

左体側が良く伸びます。体側の伸ばしは、肩や腕の動きを軽くさせてくれます。

反対側でも同様に行います。

●アゴで▷◁字を描く

あごを右肩に近づけます。→あごを右上に上げます。→あごを左肩に近づけます。→あごを左上に上げます。

繰り返します。

たくさん横を向くことで、あごを引くことになります。ストレートネックや猫背による肩こりを予防します。

動画はコラムの一番上にあります。

2 自宅でできる肩こり予防セルフケア10選

●壁に肩や頭がつく?

壁に体の後ろ側をつけて立ちます。

肩や頭は壁に着きますか?

着かない、もしくはつけてもあごが上がる、不自然な感じがする場合は、普段から猫背傾向にあり、肩が凝りやすくなっています。

●後頭部で壁を押す

後頭部を壁につけて、前を向いたまま、後頭部で壁を押してみましょう。

前に出がちで猫背やストレートネックになりがちな頭・首の位置を整えるための筋肉のトレーニングです。

●肩甲骨で壁を押す

肩甲骨を壁について立ち、肩甲骨で壁を押してみましょう。腕を前へならえの状態にしてもいいでしょう。

肩を上に上げるのではなく、真後ろへ引くのがポイントです。

猫背で離れがちな肩甲骨を寄せることができます、

●肩甲骨を下げながら腕を上げる

肩甲骨を壁について立ち、腕を前から上げます。

上げる時、壁に着いた肩甲骨を下に滑らせるようにイメージします。

肩が凝りやすい人は、腕を上げると同時に肩を一緒に上げてしまう癖があります。

それを修正するエクササイズです。

●肘を壁につけて動かす

背中を壁について立ち、両肘を曲げて、腕を壁に貼り付けて立ちます。

肩甲骨や手の甲が壁に着きますか?五十肩など、肩を痛めた経験がある人は、硬くなって着かなくなっていることもあります。

出来る範囲で腕を壁につけながら、両腕をばんざいして伸ばし、元に戻す(肘を曲げる)をくり返します。

肩回りのインナーマッスルも含めたストレッチです。

●壁を手で押す肩甲骨エクササイズ

壁に向かって立ち、両腕を伸ばして手のひらを壁に着きます。

手で壁を押すと、反力で体が壁から離れ、肩甲骨の間が離れます。

押す力を抜くと、肩甲骨周りがリラックスして肩甲骨がより、体が壁に近づきます。

肩甲骨を寄せたり離したりする動作を繰り返します。

五十肩の予防にもなる、肩甲骨周りの筋肉のほぐしです。

●反対側のお尻のポケットに手をしまう

右手の甲を仙骨に当てます。

右手を左お尻のポケットにしまうように、手を滑らせて元に戻します。

反対側でも同様に行います。チューブなどを持って負荷を加えると、さらに効果的です。

上がりがちな肩甲骨を下げ、肩の位置を整え、体幹の筋肉にスイッチが入るエクササイズです。

●後ろの目で後ろ側を見る

前を見る左右二つの目のちょうど真後ろ、後頭部に、後ろ側を見る目が二つ付いているとイメージします。

① 後ろの目で後ろの景色を見ながら、上を見たり下を見たりします。

後ろの目で上を見ると、頭はうなずく位置になり、後ろの目で下を見ると、頭はあごを上げる位置になります。

ただ、後ろ側を意識することで、首周りの筋肉が非常にリラックスします。

② 同様に、後ろの目で左右を見てみます。

後ろの目で左を見ると、顔は右を向きます。後ろの目で右を見ると、顔は左を向きます。

後ろ側を意識して動くことで、首周りの筋肉がリラックスするのを感じましょう。

●最小限の力でカバンを持つ

肩が凝りやすい人は、カバンを持つ時(ペンのように軽い物でも)、必要以上に握力を使い、肩を挙げて力みます。

カバンが指に軽く引っかかって、落ちない程度に持ち、肩の力を抜いて、腕とカバンの重みを感じてぶら下げてみましょう。

無駄な力を抜くと、心もとないかもしれませんが、肩こりを予防するためには必須です。

●腕をリラックスしたパソコンの使い方

例えばパソコンを操作する時、キーボードに置いている手に無駄な力が入っていないでしょうか。

キーボードを押さずに待機している指は、キーボードを押さなければいいのですから、指を反らせる必要はありません。

また、マウスを持つ手も、指や手首を反らせていないでしょうか。

椅子の高さが机に比べて低いと、反らせやすくなるので、椅子と机の高さを調節し、さらに指や手首を反らせる力を抜いて

だらりと(手首から指を伸ばすのに近い形)してみましょう。

手先の力が抜けると、首肩の力も抜けます。

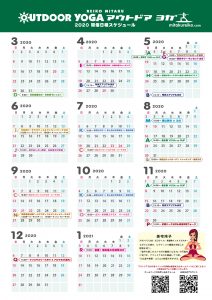

■オンラインレッスン最新情報・スケジュール・お申込み・ご質問はこちらから

■オンラインレッスンの詳細はこちら